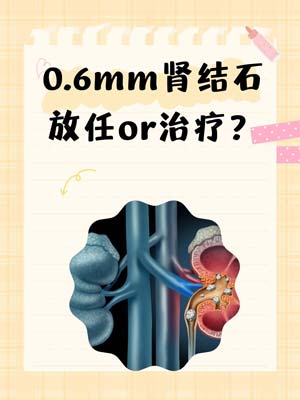

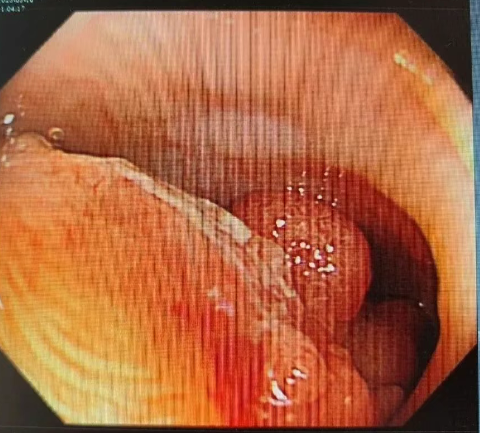

“7x4cm 的息肉几乎堵塞了整个肠腔,长得跟一串紫葡萄似的。”

近日,杭州的张女士(化名)在陪同父亲住院时,顺便给自己做了个肠镜检查,没想到却是——不做不知道,一做吓一跳!

1密密麻麻长了几十颗“葡萄”

“有时候便血、大便细得像面条,是不是痔疮又犯了。”检查前张女士和医生半开玩笑地说。

而在检查过程中,医生表示都被惊到了!张女士乙状结肠黏膜上布满的密密麻麻的息肉,毛估估有好几十个。“7x4cm 的息肉几乎堵塞了整个肠腔,长得跟一串紫葡萄似的。”

医生坦言自己“提着一口气”,息肉体积实在太大了,肠镜下切除的难度极高,而且很可能已发生恶变,能否成功切除根本没底。“当时切的时候,用圈套器一边电切一边电离,操作了很久息肉都纹丝不动。”

万幸的是,巨大的息肉最终被完整切除。病理报告也带来好消息:局部癌变,基底切缘阴性(注:切缘阴性即表示在手术切除的肿瘤标本边缘,没有发现癌细胞残留),这也就意味着癌细胞没“扎根”。

“这是我从医近 20 年以来切过最大的结肠息肉。”医生感慨,“张女士运气好,要是再拖下去,癌细胞钻透肠壁,后果不堪设想。”

2 这个“小肉球”很难察觉

结肠息肉是指结肠和直肠内高于周围肠黏膜的隆起物。这些息肉像个小肉球或者小蘑菇,大小不一,形态各异,从几毫米到数厘米不等。

结肠息肉根据其性质主要分为肿瘤性息肉及非肿瘤性息肉。

· 肿瘤性息肉通常具有肿瘤性特征,主要包括管状腺瘤、绒毛管状腺瘤、锯齿状息肉等。

· 非肿瘤性息肉通常不具有肿瘤性特征,包括炎性息肉、幼年性息肉、增生性息肉等。

结肠息肉根据病理类型的不同,癌变的风险也有所差异。

以绒毛状腺瘤癌变率最高,炎性息肉基本上不会癌变。绝大部分结肠癌是由腺瘤性息肉发展而来,50%~70% 的结肠癌来源于腺瘤,腺瘤性息肉的癌变率为 2.9%~9.4%。其他病理类型的结肠息肉也有一定的癌变率,比如错构瘤性息肉。

此外,结肠息肉的大小也与癌变有一定的相关性,息肉的直径越大,其癌变的可能性也越大。一般认为直径>20 毫米的结肠息肉的癌变率可达 10%。

医生表示,结肠息肉早期很少会引起不适,所以往往很难觉察,多数患者都是在体检或检查其他疾病时很偶然地发现。

医生提醒,早期发现并处理息肉是预防癌症的关键,万不可等到症状出现再去筛查。

3 以下情况需要做肠镜检查

· 一级亲属(父母)有肠癌病史或消化道肿瘤病史,且自己年龄大于 40 岁。

· 一般建议超过 40 岁的人,都应该进行肠镜检查。

· 长期便血、大便隐血阳性,尤其出现暗红色血便,就要考虑病变位置在结肠或直肠。

· 反复腹泻、便秘,尤其是伴有粘液脓血便。

· 腹部包块,尤其下腹部包块或伴有不明原因的消瘦、贫血、腹痛等。

· 大便习惯突然改变或形状改变。

· 腹部 CT 及气钡灌肠等发现异常,需进一步明确病变部位和性质。

· 有胆囊切除史或慢性阑尾炎病史。

4 结肠息肉的形成原因有哪些

1 遗传因素: 家族中有肠息肉或结直肠癌病史的人,患此病风险会显著增加,导致肠息肉形成。

2 不良饮食习惯: 不良饮食习惯也是肠息肉形成的重要因素之一,如长期摄入高脂肪、高蛋白、低纤维食物,以及辛辣、油腻、腌制等刺激性食物,都可能对肠道黏膜造成损伤,促进肠息肉形成。此外长期饮酒、吸烟等不良习惯也可能增加罹患上述疾病风险。

3 年龄因素: 随着年龄增长,肠道黏膜修复能力逐渐下降,同时肠道内菌群也可能发生变化,都可能增加结肠息肉发生概率。老年人由于身体机能的下降,更容易受到外界不良因素的影响,从而加速肠息肉的形成。

5 得了结肠息肉要切吗

得了结肠息肉的患者多数没有任何症状,偶有便血等,需要通过肠镜才能发现。其中占大多数的腺瘤性息肉易癌变,尤其需要引起注意。

无锡嘉仕恒信医院消化内科黄小燕主任介绍,考虑到肠息肉易癌变,且手术风险小、费用低,原则上建议行切除治疗。具体来说,建议患者及时就诊,通过专科医生根据患者年龄、息肉大小、性质、位置、数量及患者的状况做出恰当地选择。

无锡嘉仕恒信医院消化内科

为方便更多患者就医,无锡嘉仕恒信医院消化内科成为无锡市人民医院消化内科技术指导科室,共同开设了专家内镜项目和胃食管反流、早期胃肠癌、幽门螺旋杆菌感染、炎症性肠病、便秘和脂肪肝等专病门诊。

每周一、周二、周四、周五,均有无锡市人民医院消化内科专家来院,进行门诊、胃肠镜检查、手术,为疑难杂症患者及特需人群提供更专业优质的医疗服务。